早春の青森への旅Ⅰ 縄文文化と奥入瀬の自然をたずねて

3月中旬、関西では春の兆しが感じられる頃、青森への旅が決まった。雪景色の残る青森への旅である。この旅では、ゆっくりと遺跡や美術館を巡りながら、いにしえの縄文の歴史や文化に触れる一方で、青森の誇る幻想的な大自然の冬の美しさを体感する。

雪の残る早春の青森へ

神戸空港から青森空港までは、フジドリームエアラインズ(FDA)で約95分。FDAの機体はカラフルな色が何色もあって、当日までどの色の機体なのかはわからず、搭乗口から覗いてのお楽しみだ。

FDAの機内はゆったりと座れて機内誌を読んだり、コーヒーを飲んだりするうちに、あっという間に機体は高度を下げ始めた。

厚い雲を抜けると雪化粧をしたまちが目に飛び込んできた。青森は神戸より10℃以上も気温が低く、朝晩の最低気温はマイナスになると聞いていたので、ダウンジャケットとスノーブーツは持参済みだ。

青森空港に降りると、愛嬌のある表情の「こけし灯ろう」が迎えてくれた。黒石市にある温泉地のものだそうだ。青森に来たのは2度めで、前回は降り続いた大雪がやんだ翌日で、道路脇には除雪した雪が大人の背丈を超えるほどの壁を作っていた。今回も27年ぶりの大雪だったそうだが、前日の雨で雪は随分溶けたらしい。それでも雪に慣れていない私たちにとっては、テンションが上がるほどの雪が残っていた。

遠くに見える山々は八甲田山。一定の年代以上の人は、1977年に公開された映画「八甲田山」の名台詞を思い出すだろう。八甲田山は大岳(標高1,584m)を中心に18もの火山が連なる。この山々を東側からぐるりと迂回するように目的地を目指して、車は2時間近く走る。雪に埋もれてクローズになっている峠の茶店や真っ白な平原を数羽の白鳥が歩いている様子は、日本画のように美しかった。

青森県には豊かな縄文文化があった

2021年7月、ユネスコ世界文化遺産に「北海道・北東北の縄文遺跡群」として登録された17の構成資産のうち8つの遺跡が青森県にある。

縄文時代は1万5千年前から2千400年前まで、1万年以上も続いたとされている。こんなにも長い期間、人々は自然の恵みを受け、集落を作り、他の集落と交流し、平和に定住生活を営んでいたのだと思うと、そこにはどんな文化が育まれていたのだろうかと想像が膨らむ。

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館

青森県東部の八戸市にある是川石器時代遺跡は、一王寺(いちおうじ)遺跡、堀田(ほった)遺跡、中居(なかい)遺跡の3つからなり、それぞれの年代は異なる。これらの遺跡は、1920年、泉山岩次郎、斐次郎兄弟が私費で発掘収集したもので、是川縄文館には、膨大な出土品が保存・展示されている。

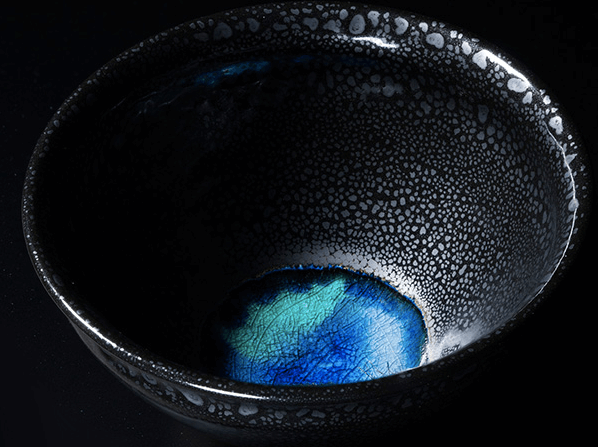

常設展示「縄文の美と謎を探る」で目をひくのは漆の美しさ。現代でも修行を積んだ職人により作られている漆塗りが、すでに縄文時代にあったとは・・・。その高い工芸技術は驚きでしかない。何千年も前に作られ、当時を生きた誰かによって大切に使われていたのだと思うと、不思議な感動を覚える。

飾り太刀。刀の形に削り出した木に赤い漆が塗られているが、刀ではなく儀仗として祭祀に使われたのではないかと考えられている。

黒色漆の上に赤色漆を重ね塗りした漆塗り櫛。縄文の人々は、髪に櫛を飾り、耳飾りや腕輪を身につけていたことが出土品から見て取れる。

異なる遺跡から出土したものではあるが、台付土器や壺形土器なども展示されており、その細やかな文様や細工には縄文人の美意識を感じことができる。

遮光器土偶とも呼ばれる土偶。土偶の多くは女性をかたどっており、命を育む女性への神秘性や、子孫繁栄などの祈りに用いられたのかもしれない。

2009年に国宝に指定された「合掌土偶」。土偶は主に捨て場(送り場)などからバラバラになって出土するが、これは竪穴住居から発見され、全身が揃う貴重な事例である。高さ19.8cm、幅14.2cm。両足の付け根などが割れて、天然のアスファルトで修復した形跡があるため、大切にされていたものだと推測できる。

是川石器時代遺跡のうち、晩期の中居遺跡からは居住域、墓域、捨て場(送り場)などの遺構が見つかっている。人々は栗、クルミ、トチなどの豊かな森の恵みを採取し、鹿や猪を獲り、スズキやマグロなどの漁をし、ずいぶん豊かな食生活を送っていたようだ。

◇八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館

住所:青森県八戸市大字是川字横山1

TEL:0178-38-9511

三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

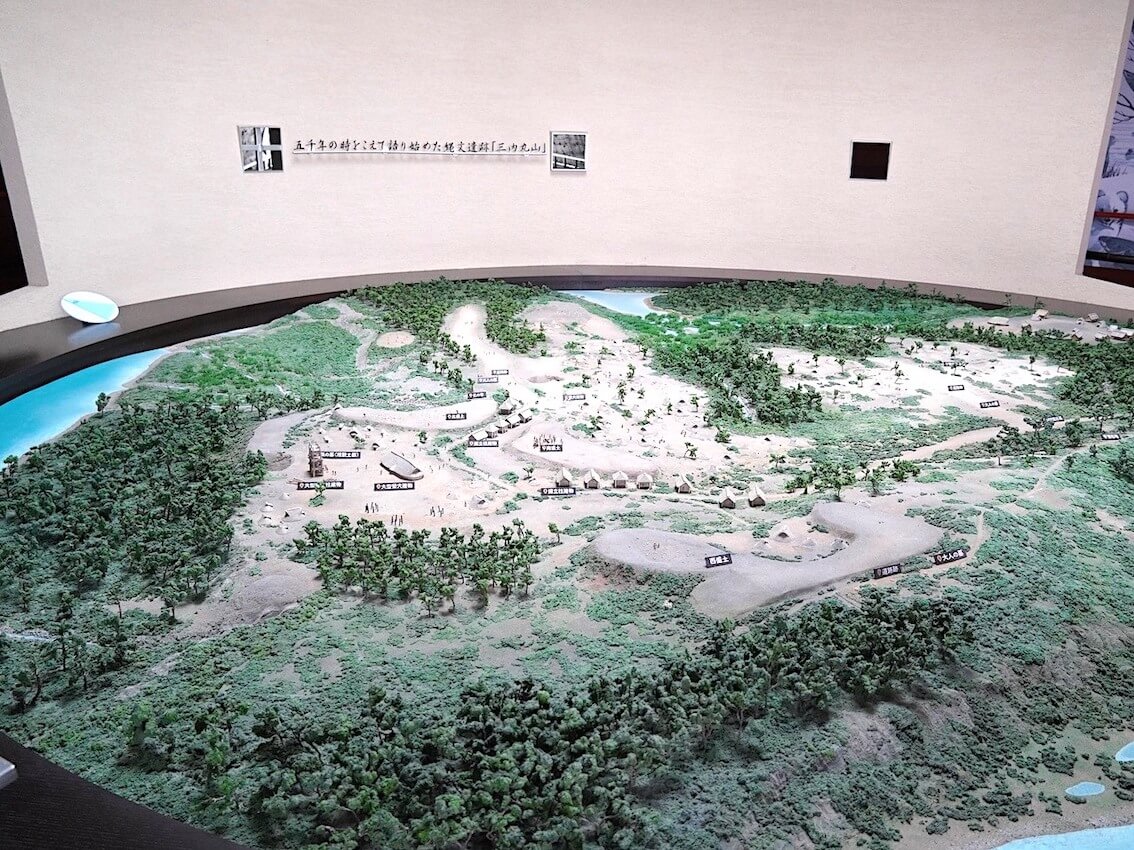

三内丸山遺跡は、約5900年~4200年前の、およそ1700年もの間、人々が暮らしていた大規模集落の遺跡だ。三内丸山遺跡センターにあるジオラマで全体像を見ると、住居、祭祀、捨て場、墓地などが分かれており、集落が計画的に造られていたことがうかがえる。2000点を超える土偶が出土し、現在も発掘調査が続けられている。

復元された大型竪穴建物(おおがたたてあなたてもの)は、集会所として人々が集まる場所として使われていたと考えられている。建物の隅にある炉には火がくべられていた跡が残っていたそうだ。

保存されている大型掘立柱建物(おおがたほったてばしらたてもの)の柱穴。直径約2mの6本の柱の穴があり、その中には柱に使われていた栗の木の一部が残っている。

復元された大型掘立柱建物。物見台なのか祭祀の場だったのか、なにより、その時代に強度や構造計算がされていたのかもしれないと想像をするのは楽しい。

常設展示室「さんまるミュージアム」には様々な出土品や資料が展示されている。ヒノキ科の樹皮で編んだ小さなカゴ「縄文ポシェット」からは、クルミの殻が発見された。

新潟と富山の県境でしかとれないヒスイがあるのは、地方同士の交流があったしるし。他にも北海道や長野県の黒曜石、秋田県のアスファルトなども出土しており、広範囲で人々が行き来していたことがわかる。

裁縫に使われたであろう針も見つかっている。他には釣り針もあって、人々が道具を使って暮らしていたことが想像できる。

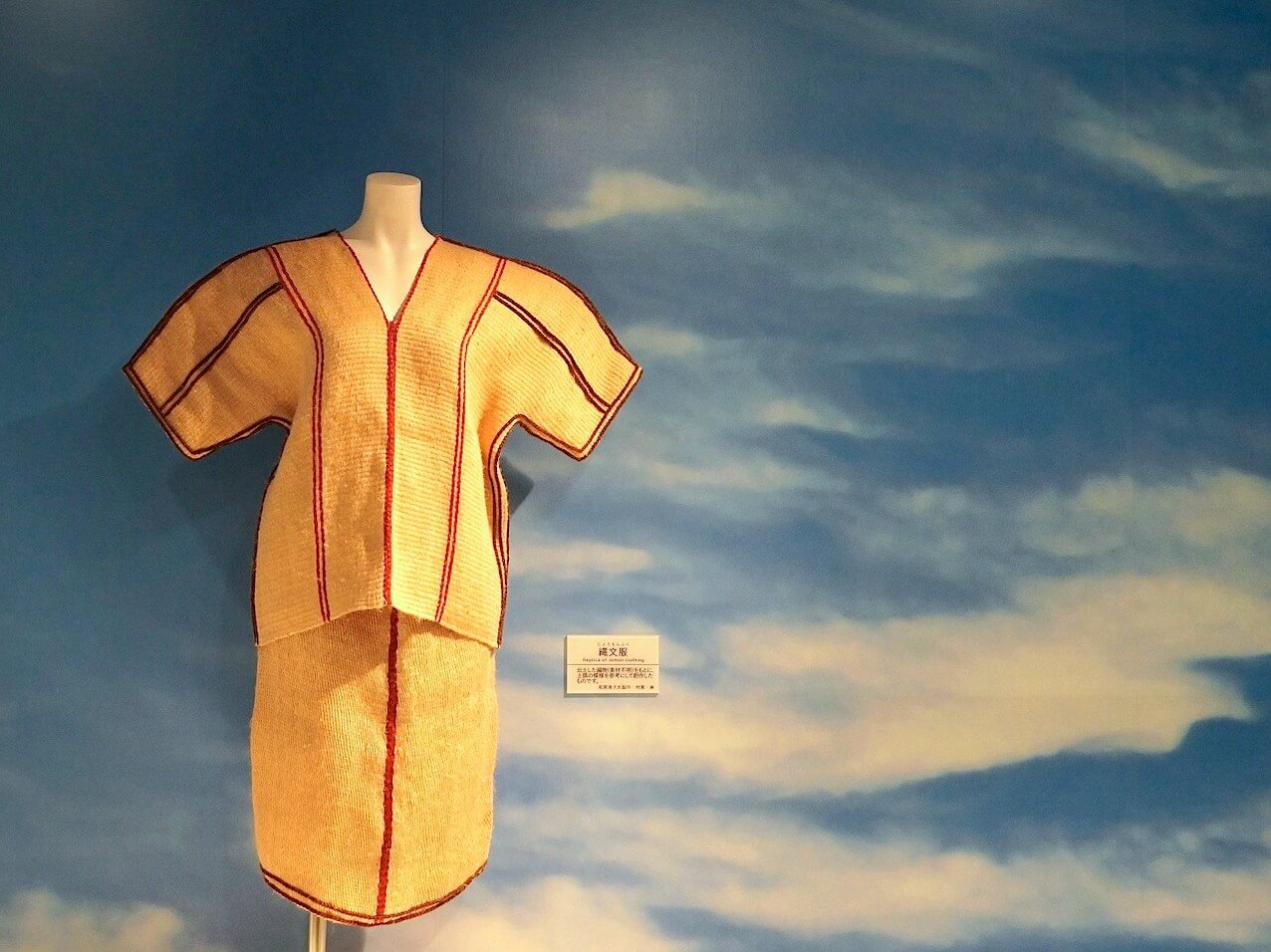

出土した編み物と土偶の着衣を参考に再現された縄文服。実際の素材は不明だが、これは麻で製作されている。

◇三内丸山遺跡

住所:青森県青森市大字三内字丸山305

TEL:017-766-8282

大自然が生み出す冬景色の美

奥入瀬(おいらせ)渓流と氷瀑

十和田湖は約20万年前に始まり、何度も起こった噴火によって地表が陥没した部分に水がたまってできたカルデラ湖。ここから流れ出るただ一つの川が奥入瀬川で、流出口の子ノ口から焼山の十和田橋まで、約14kmが奥入瀬渓流と呼ばれている。山間を流れる渓流には多数の滝があり、ブナの森には樹齢400年もの巨木、地表には様々な苔や草木が育ち、四季折々に美しい景色を見せてくれる。

冬のみどころのひとつが、十和田市と星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルの連携のもと、毎年催行している氷爆ライトアップツアー。森の崖にこつ然と現れる氷爆は、滝が凍ったものではなく、森からの湧水が凍っては溶け、溶けては凍りを繰り返して、巨大な氷の滝になったもの。春になって氷が溶けると、ここは森の一部として草木が茂る、まさに冬だけの絶景だ。

ライトアップは常時行われているのではなく、星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルの宿泊者限定で行われる期間限定の無料ツアー。巨大なライトを積んだ車がツアーに同行して、行く先々で車を停めて照らしてくれる。まっくらな森を照らすライトに浮かぶ氷爆はとても幻想的で、静かな森に流れる渓流の水音と息を飲む参加者の気配だけが感じられる。

◇星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル

住所:青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

TEL:0570-073-022

取材・文 松田きこ

→早春の青森への旅Ⅱへつづく