世界最高峰のニシキゴイとその魅力を探る

鮮やかな色彩を放ち、大きな池の中を優雅に泳ぐニシキゴイ。

「泳ぐ宝石」「泳ぐ芸術品」とも呼ばれ、近年ではヨーロッパ、北米、アジア各国の富豪たちから注目を集めています。

本記事では、至高の世界に興味が高い5つ星マガジン読者様へ、ニシキゴイの最高峰と、その魅力について紹介します。

突然変異で生まれた「泳ぐ宝石」

cmart29 / Pixabay

鯉の原産地はペルシア(現在のイラン周辺)地方と考えられており、約1,000年前に中国から日本に渡来したと言われています。

ニシキゴイは、江戸時代の後期に新潟県の二十村郷(現在の長岡市・小千谷市・魚沼市)で生まれました。食用で買っていた黒い鯉(真鯉)に突然変異で模様のついた鯉が生まれ、この鯉を何代にも渡って交配させ、品種改良したものがニシキゴイの起源とされています。

日本産のニシキゴイを掛け合わせたものは色彩や模様の変化のみでしたが、1904年に日本に移入されたドイツ鯉と交配させたことで、その変異の幅が拡大していきました。

ニシキゴイの代表的な品種は以下の3つ

「紅白」

白地に紅色の斑紋がある

「大正三色」

白地に紅色と墨色の斑紋がある

「昭和三色」

墨地に白色と紅色の斑紋がある

これらは、「御三家」と呼ばれて人気があります。

そのほか、青色の鱗で覆われた「浅黄」、山吹色の「山吹黄金」など、さまざまなバリエーションのニシキゴイが存在します。

現在、ニシキゴイの種類は増え続けており、100種類以上もいるそうです。

「泳ぐ芸術品」に隠された本当の意味

JamesDeMers / Pixabay

美しい模様のニシキゴイですが、生まれてきた稚魚の全てが美しい模様を纏うわけではありません。

ニシキゴイのメスが生む卵の数は、約30万個~50万個。この莫大な数の稚魚の中から、将来立派なニシキゴイになると見込まれるのは、たったの0.01~0.1%ほどだそうです。柄や色も成長過程で変わっていくので、生産者の目利きが試されます。

さらに、環境、水質、エサ、飼育方法などに加えて、美しいニシキゴイになるかどうかは運による要素も大きいとか。そんな人間の力だけではコントロールが効かない「自然美」が、ニシキゴイの隠れた魅力であり、生産者の仕事のやりがいでもあるのです。

生産者によって養殖されたニシキゴイは、愛好家やバイヤーなどに購入されますが、購入した外国人オーナーの中には、生産者に購入したニシキゴイの飼育を委託する人もいます。生産者は飼育期間中、オーナーに、色や柄の変化、健康状態などを報告。これらのニシキゴイは、毎年開催されるニシキゴイの品評会に出品され、その美しさを競い合います。

品評会で賞を獲ったニシキゴイは、さらにその価値が高まり、高値で取引することもできます。「泳ぐ芸術品」と称されるニシキゴイは、このような「育てる芸術品」と言った側面を持っていることもその人気の秘密のようです。

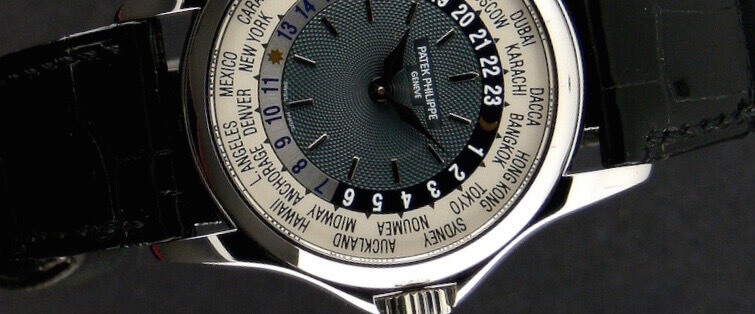

世界一高額なニシキゴイ

QuinceMedia / Pixabay

ニシキゴイの価格はピンからキリまで。 稚魚であれば数百円から販売していることもあります。 しかし、高いものになると、1000万円以上の個体も珍しくありません。 過去には、1匹4000万円ほどの値が付いたこともあるそうです。

この価格は個人で飼育できるペットの最高額の部類に入ります。

チベタンマスティフという犬種が、過去に1億円超の値段をつけたことがありますが、1匹数千万円というニシキゴイもまさにペットの最高峰と呼べるものでしょう。

(追記:2019年2月に開催された「第50回 全日本総合錦鯉品評会」では、中国人オーナーの「紅白」に2億円以上の値がつきました)

また、近年では東南アジアへの輸出額が急増しています。 その理由は、東南アジア諸国で、経済状況がよくなって富裕層が増えており、錦鯉が“富の象徴”となってきているためです。 海外からのニーズが高まった結果、現在日本で養殖されている錦鯉の9割は海外輸出用となっています。 いまでは、需要に対して生産が追いついていない状況のようです。

価格の基準

錦鯉で注目される点は

- 体形

- 色彩

- 模様

の3つが基本です。つまり、価格もそれに応じて変わってきます。

錦鯉の美に対する感性は人それぞれですが、客観的な物差しで品評会での審査基準にもなっているのが、体系50%、色彩30%、模様20%という得点配分で、これが一般的な評価基準です。

また、錦鯉に高い値が付く要素の一つに、「色っぽさ」があります。 色っぽさとは、泳ぎ方やひれの動きの優雅さのことで、色っぽさがある美しい錦鯉が、高値で取引されるのです。

ニシキゴイの魅力

auntmasako / Pixabay

これほどニシキゴイが長年愛され、海外でも人気が出るに至ったのはなぜでしょうか。主な理由は以下の通り。

●美しい模様

まずは何と言っても着物を纏ったかのような美しい色合いの模様。赤や白、さらには金や銀まで煌びやかな色が魅力です。

●唯一無二の一点もの

ニシキゴイは、同じ種類でも同じ柄のものはいません。世界でたった1匹、自分だけのお気に入りの模様を纏ったニシキゴイを手に入れることができるのです。

●勇壮に泳ぐ姿

美しい曲線を描くフォルムで、大きくゆったりと泳ぐその姿はいつまでも見ていられるほど優雅で飽きません。

●ケンカをしない

ニシキゴイ同士はケンカをしません。そのため、平和の象徴と考えられており、アジアでは幸運を招く魚とされています。

●ガーデニング文化とのマッチング

ヨーロッパにはガーデニングの文化が深く根付いていますが、ガーデニングにつきものの池でニシキゴイを泳がせて眺めるということが人気なのだそうです。

これらがニシキゴイの代表的な魅力ですが、さらにこんな魅力もありますので、ご紹介します。

- 環境への適応能力

- 人懐っこさ

- エサも気を遣う必要なし

- 奥が深くて飽きない

環境への適応能力

鯉は全般に環境への適応能力がすぐれており、環境の変化にも強いです。そのため、家の池や水槽に移し替えた途端、元気がなくなるということが少ないのです。

また、少しくらいなら環境が悪いところでもきちんと育つ丈夫な魚です。

人懐っこさ

環境への適応力が高いことと関連しているのですが、ニシキゴイも含めて鯉は他の動物と比べて人に慣れやすい性格です。

慣れてしまえば、手から直接エサを食べるようにもなります。

また、いつもエサをくれる人の足音が分かるようになって、近づくとエサをねだって寄ってきたりするので、さらに愛着が湧いてくることでしょう。

エサも気を遣う必要なし

公園などの池にいる鯉を見ても分かるように、雑食なので何でも食べます。

とはいえ、スナック菓子のような栄養の偏ったものなどばかり与えると、体型が崩れたり発色が悪くなる恐れがあるので、専用のエサを与えることをおすすめします。

奥が深くて飽きない

適応能力が高く、慣れやすいので飼育は比較的なペットと言えます。

それでいて、優雅に泳ぐ姿は見ていて飽きることがありませんし、育て方によってより美しい体形や色へと育てることができます。

このように、ニシキゴイそのものが生き物として大変に魅力的なのです。

飼育に必要なもの

jamie_nakamura / Pixabay

丈夫で飼育しやすいニシキゴイではありますが、最低限の設備は必要です。

今回は水槽での飼育について必要なものをご紹介します。

- 60センチ水槽

- 濾過器

- 砂利

- 水温計

- ガラス蓋

水槽は大きいに越したことはありませんが、最低でも60センチ水槽は用意したいものです。濾過器は、鯉の食べ残しや糞をきれいにするだけでなく、フィルターにバクテリア(有用細菌)を定着させて、魚を飼育すると発生する有毒物質(アンモニア)を分解するのが目的です。

砂利はなくても良いかもしれませんが、入れたほうが見た目も美しくなります。また、鯉の飼育にあたり、水温が5~35℃であれば生育は可能ですが、水槽内の水温を把握しておく必要があるので、水温計も用意しましょう。

気をつけたいこととして、ニシキゴイが飛び跳ねて、水槽の外へ飛び出すことも考えられます。 そのまま、気づかず放置してしまうと当然死んでしまいます。 それを防ぐためにも、フタは必ず用意しておきたいところです。

ニシキゴイは最大1mまで育ちますが、水槽で飼育する場合は20~30センチほどで成長が止まります。 とはいえ、1つの水槽に入れるのは3匹程度にとどめたほうがよいでしょう。

あとがき

ここまでの長文をお読み下さり、ありがとうございます。

ニシキゴイは高価な個体を購入し、育てることでさらに価値が上がるというわけではないので、「投資」という目的には正直向いていないと思います。 価格にふさわしい美しさを備えたニシキゴイを、自分の水槽や池で飼育するということ自体に喜びを見出す究極の趣味であり、ステータスであると言えます。

近年、海外で喜ばれる大人気のニシキゴイ。これらを生み出した日本の文化を改めて誇らしく思わずにはいられません。

以上、「世界最高峰のニシキゴイとその魅力を探る」でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。